NPO 人にやさしい色づかいをすすめる会は、2017年から「街のCUD チェックツアー」と称して、私たちが暮らす街の公共空間をカラーユニバーサルデザイン(CUD)の視点で観察するフィールドワークを始めました。第1回は、名古屋駅バスターミナルをチェック対象として実施しました。

第2回は、名古屋市科学館を対象にいたしました。

概要

| イベント名称 | 街のCUDチェックツアー002――名古屋市科学館 |

| 実施日 | 2018年10月13日(土)15:00~17:00 |

| 場所 | 名古屋市科学館 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目17番1号 |

| 主催 | NPO人にやさしい色づかいをすすめる会 |

| 参加人数 | 14名(P 型/D 型:7 人、C型:7 人) ※その他名古屋市科学館職員5人・名古屋市議会議員1人 |

| 参加費 | 無料 |

| 内容 | 色弱者と一般色覚者が合同で、科学館内を歩きながら案内表示等の誘目性、視認性、可読性や 明視性を観察する(名古屋市科学館より施設利用許諾を得て実施)。 |

| 使用ツール |

|

| 記録 | 参加者が個々に写真撮影し、後に必要に応じて共有する。 |

このテーマは、「当事者やご家族の方から、不便に感じることやカラーユニバーサルデザインのあり方について、直接聴いて学び、語り合う機会が欲しい。」会員内外のこうした要望から決定しました。

資料ダウンロード

- 街のCUDチェックツアー002報告書(約410KB)

- 添付資料1【名古屋市科学館チェック用資料】 (約2.1MB)

- 添付資料2【アンケート報告】 (約580KB)

- 添付資料3【アンケート自由記述】 (約590KB)

- 添付資料4【アンケート用紙】 (約470KB)

- 参考図 (約1.2MB)

イベントの趣旨

NPO人にやさしい色づかいをすすめる会は、2017年から「街のCUDチェックツアー」と称して、私たちが暮らす街の公共空間をカラーユニバーサルデザイン(CUD)の視点で観察するフィールドワークを始めました。

チェックツアーのポイントは、色弱者と一般色覚者がどんな些細なことであっても、感じたことを感じたままに言い合うことです。そこにはCUDばかりでなく、「すべての人にとってやさしいユニバーサルデザインへの配慮がこんなところにある!」といった発見も含まれています。それらを記録し、ツアー後の勉強会でほんとうに改善が必要なのは何か、それを決める基準とは何か、そしてどのように改善したらよいのか等を丁寧に議論していきます。その議論の末にどうしてもここは改善が必要となった問題に対し、改善の具体的な方法を探り、しかるべき相手に提案していくことも視野に入れています。そのためにも、私たちはまずどのような問題があるのかを、多くの人に知っていただくことが大切だと考えています。

私たちは「街のCUDチェックツアー」を今後も不定期ながら最低年に1回は開催する重要イベントと位置づけています。2回目となった2018年10月、名古屋市科学館をチェック対象として実施しました(参考図19、以下は図とする)。この施設は2011年リニューアルオープンしており、世界最大のドームを誇るプラネタリュームをはじめ、展示室14フロアを有する総合科学博物館として有名な利用客も多い施設です。チェックツアーは、科学館の許可を得て行いました。そして会場下見を2回、科学館との事前打合せを1回行いました。長年科学館ボランティアをする会員が、下見の案内や打合せにおける調整役となり、当日のチェックフロアー・対象物をあらかじめ選定したうえで行いました。チェックフロアーは、主に1階エントランス付近の館内案内図等、生命館4階トイレおよび5階展示コーナー、理工館 緊急避難経路図および4階、5階の展示コーナーでした。当日は施設担当職員の方々にもご参加いただく等、名古屋市科学館のご理解と厚いご協力に対しここで改めて感謝いたします。

イベントの内容報告

ここでは、参加者を対象としたアンケート結果の概要と、アンケートQ3の自由記述回答からピックアップした「科学館で改善が必要と感じた点」について報告します。ここで注意したいのは、今回のチェックツアーは正式なCUD検証つまりNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)による検証に則ったものではない、ということです。参加者の大半は現在CUDOによる検証基準と方法を習得中ですが、自由記述で述べられているのは、参加者の個人的な経験に基づく意見と要望です。この報告書では、これらの意見と要望のなかから、複数人から指摘があった対象について取り上げます。改善点だけでなく、工夫を感じた点等も含めました。寄せられた他の意見もまた興味深いので、すべての自由記述を集めた別添のアンケート結果報告(▼添付資料2および添付資料3)もぜひご一読ください。

アンケート結果の概要

参加者に対するアンケート調査(▼添付資料4)では、以下4つの問を設定し、後日メールにて回答を送ってもらった。参加者14人のうち10人から回答があった(回答率71.4%)。

- Q1. 本日のツアーはあなたにとって役に立つ、関心がもてる内容でしたか。

- Q2. ツアーの内容で特によかったと思う点は、次のうちのどれですか(複数回答可)。

- Q3. 科学館のなかで、改善が必要だと感じた点はありましたか。できれば具体的にお書きください。

- Q4. ツアーの内容全般について、また今後の企画について、ご意見・ご質問・ご要望などを自由にお書きください。今後の参考にいたします。

Q1では回答者全員が役立つ、関心がもてるツアーであったと回答しており、ひとまず成功と言える。

Q2で最も多かったのは、色弱者と一緒に回ることで見え方の違いを実感できたこと(8人)、次いで公共施設の環境改善という社会活動に参加できたこと(6人)であった。色弱者と一般色覚者の見え方の違いを相互に理解し合うことはCUDを考えるための第一歩であり、前年の*第一回ツアーの結果同様、その重要性を再確認できたと言える。また、その他の意見として、施設の担当者にもツアーに同行いただき、当事者の見え方を理解してもらえたことがよかったという意見があった。公共施設での環境整備のためにCUDの必要性が理解されることへの期待感が大きいと言える。

*街の CUDチェックツアー001――名古屋駅バスターミナル報告

Q3には全員が回答を寄せた。工夫され分かりやすかった点についての記述と、7点の対象について、気づきと改善点を報告する。7点の記載順は、改善の重要度の順番である。基準は、第一に施設の安全・安心な利用、次に展示内容の誤認・理解不能防止の観点から選定した。

工夫され分かりやすかった点および改善が必要と感じた点

次の点で工夫され分かりやすかったという意見があった。

- 消火器の位置を示す文字は、赤色背景に白抜き文字となっていてはっきり見える。(図1)

- エスカレータの電光の赤色は、問題無く分かる。(図2)

- トイレの案内図は、背景が白、男女は、青・赤で区別はつく。(図3および図4)

一方、次の点で改善が必要とされた。改善の必要性が高い順に記載する。

- 理工館 緊急避難経路図(図5)

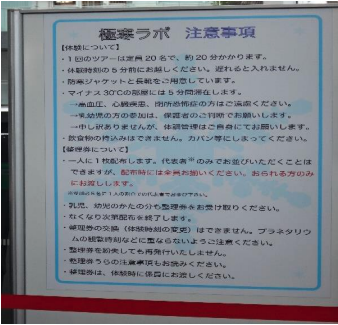

「現在地」、「避難経路」の赤色マークが目立たない。また面積も小さく、凡例の位置が遠い。その他非常口(非常階段)」の緑色と展示エリアのオレンジ色が見分けらない。「非常口(非常階段)」の凡例がないことなどが挙げられる。改善方法として、既にできている案内図のため、色の変更は難しいとし、図中から引き出し線を引いて、凡例を図中近くに表記する。また「非常口(非常階段)」の表記を追加するとよいという意見がでた。 - 極寒ラボに関するパネル(図6および図7)

読めるが強調箇所は分からない。原因は、強調箇所の文字色赤が、黒文字と見分けづらいため。赤文字を朱赤にし、フォントを変更、サイズを大きくするなど黒文字と明度の差や形にも変化をつけると分かりやすいという意見があった。他にも、強調箇所は濃い背景色で文字を白に反転させるとよいという意見もでた。 - 1階エントランス ものづくり教室予告パネル(図8)

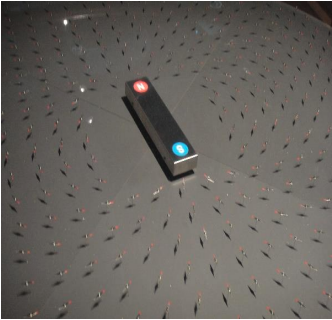

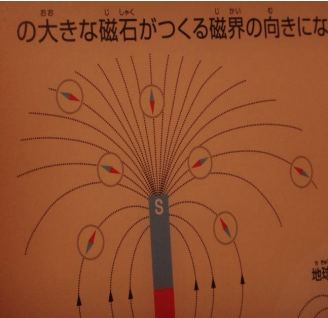

背景色青色が濃いため黒文字が読みづらいので、もう少し青を薄くして文字と明度差をつけるようにすると読みやすくなるという意見がでた。また、こうした手作りの広報物は、現場担当者のスキルによるところが大きいので、そういう部署に対してのCUD講習会を当会が行う提案もあった。 - 理工館4階 方位磁針(図9および図10)

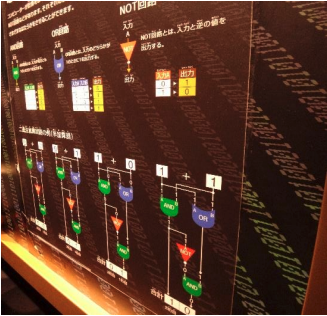

展示品の先端の赤色面積が小さすぎて、赤色がわからない。展示解説パネルの色と一致しない。パネルは先端が赤色と青色。一方、展示品の先端は赤色と銀色。改善点として、展示品の先端の銀色に青色を着けると青色は見えるので、赤色と見分けられ方位がわかるという意見がでた。 - 理工館4階 論理記号(図11~図13)

ANDの緑とNOTのオレンジが似た色に見えるので、これらとORの青の2色分けと感じ、グループ分けされているように感じる。実際はそうではなく、3つの形の違いを色にも違いを出してより分かりやすくしているとすれば、反って展示内容が分かりにくくなっているという意見があった。改善方法として、チェック現場で提案があった内容およびアンケートの回答内容を後に検討した結果、緑とオレンジについて、どちらかの明度を上げて明度差を大きくする、あるいは、どちらかを白に変更するとよいという意見が出た。 - 生命館4階 血管(図14および図15)

照明が暗い。緑色背景色の上にある血管の赤色が見えないところもあり、見分けが難しいので、照明の当て方の工夫や、背景色を白色にすると見分けやすくなるのではないかという意見がでた。一般色覚者でも照明が暗いと色の見分けがしづらいが、色弱者は薄暗いと、より見分けづらくなるという意見があった。 - 理工館5階 分子模型(図16~図18)

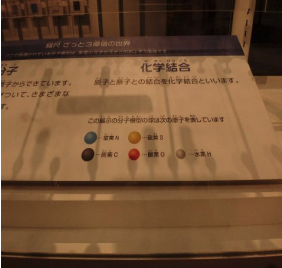

実物模型の色の組み合わせは、一応見分けられるが、凡例パネルの印刷の色は、実物模型の色と少し違うので分かりづらい。また、凡例パネルが1箇所しかないので凡例から遠い位置にあると分かりづらいという指摘があった。改善方法として、凡例はパネルではなく、実物模型を置き、1箇所だけでなくそれぞれの展示の前に置く提案があった。

まとめ

チェックツアー参加者全員の満足度は高く、チェック対象への評価(意見)も具体的に示せたので、ひとまず「街のCUDチェックツアー002――名古屋市科学館」は成功した、意味のある成果を出せたと考えます。しかし、第一回チェックツアー開催において課題となった、チェック方法、チェック対象の選択、ツアーの所要時間設定、グループ内での役割分担等、運営面などの課題をクリアしていません。唯一、一回目より課題クリアに向けて進んだと考えられるものが、チェック方法です。この1年、評価基準をしっかりもって色差評価する検証演習を重ねた結果、評価基準の疑問や不安の声はなく、むしろチェックした結果、施設側への改善案を検討する声が多く聴かれたことから、チェック方法を身に着けつつ、チェック精度も向上していると感じました。

科学館はチェック対象として好適でしたが、リニューアルされた施設と既存施設もあること、案内図や展示品の種類も多いうえ、照明条件も様々なため、改善案の検討もしながらのチェックには予想以上に時間が掛かり、実際にきちんとチェックできた量は、下見で選定したチェック箇所の半分程度でした。次回に向け、チェックの分量やチェック手順をさらに工夫する必要があります。

参加者の関心は、CUDチェックツアーに対して施設担当者から理解と協力を得られたことに集中しています。

さらにその向こうには、改善が必要なものについて、実際に改善される期待感が強いことが伺えます。

Q3、Q4の自由記述回答に次のような意見がありました。「展示物や説明のパネルでは、改善の余地がある。こういったことを受け入れてくれる科学館の姿勢は、ありがたいと思う。」「改善が必要だと感じた点を、今後に生かせるかどうかが重要だと思う。開催後に施設の方と密に連絡をとる、来年また訪問する、等ができると良い。」「どのような報告書になるか知りませんが、重要度を明記されると、科学館も動きやすいのではないかと思います。」「事後は、改善点を施設側に伝えるとともにHPで(できれば施設側の声も)発信する。その繰り返しが確実に当会の実績になると改めて感じました。」というものです。

公共施設が色覚の多様性に配慮した色づかいになる期待は、多くの色弱当事者の期待でもあると考えます。私たちは、「街のCUDチェックツアー」が実際の改善に繋がるよう、施設に対し地道な働きかけをすると同時に、より多くの色弱当事者の参加を得、精度の高いチェック結果を出しつつ、継続した実績の積み重ねをしていく必要があると考えます。

追記(2019/3/29)

名古屋市科学館より、改善のご報告をいただきました。詳細はこちらをごらんください。